(世界观解析,已完工,花了4天,贼长)

作为《流浪地球2》科学顾问团队的一员,非常欣慰自己参与的工作可以被这么多人喜欢,更是庆幸自己能够和这么多专业、严谨的电影人一起工作看到艺术和科学的融合,这是一种很新奇的体验。据我所知,就在电影上映前两天,剧组还在通宵加班工作修改BUG,也许正式这种精益求精到苛刻的态度,才能奉献出这样优秀的作品。

抛开我自己的工作不谈,作为一个科幻迷观众来说(仅代表个人观点),电影拍出了大刘作品的“宏大叙事”、“史诗感”和“世界感”,这是从前没有任何科幻电影可以做到的,当然我相信这部分和一个牢固的世界观密不可分,从电影角度来说,我自己想把它被归为一个新的分类--「科幻史诗」。限于片长,电影很多细节没有时间深入讲解,这篇文章会简单向大家介绍一下影片的世界观,以及我们在设计相关科幻概念时所做的科学推理,希望可以给大家观影起到一些辅助作用。

导语:如果人类的好奇是一种病,那科学加上幻想是唯一的药方。如果我们说科技想象更期望展现技术趋势,那科幻更倾向反映技术和人类生活的关系,“经以科学、纬以人文”,两者相符相成才会编织出我们想象中的未来。

接触《流浪地球2》或许来自某种缘分。2020年,我在参加IEEE/CIC国际通信大会等待演讲,突然接到计算所王元卓老师的电话,问有个影视项目《流浪地球》剧组愿不愿意参加,可以借此机会做一些科普工作,这就是所有“造梦”故事的开始。因为我现在想想,除电影之外,科学家也没有更多机会去“推测”,或者“见证”一个未来的世界了。

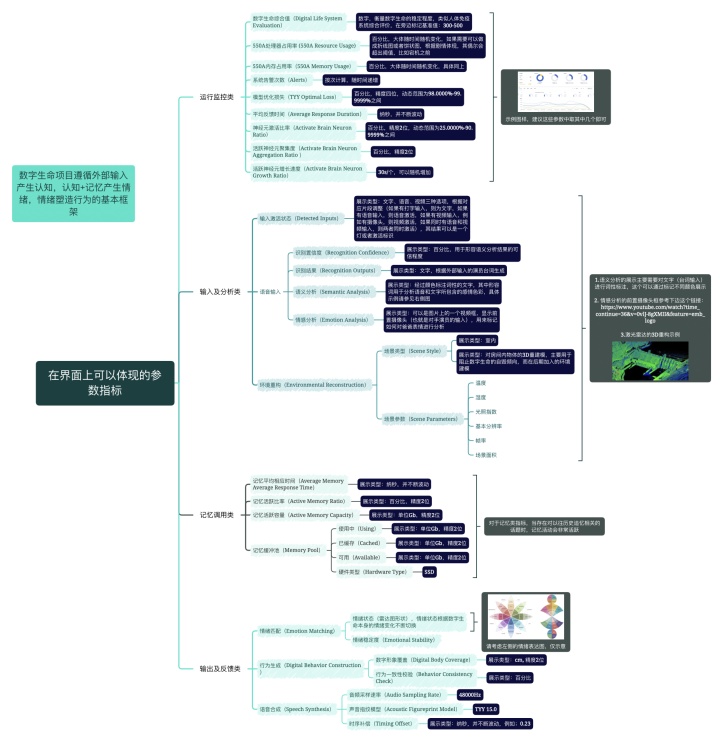

现在回头看来,相比我自己的科研来说,这段科学顾问的旅程非常“爽”且“刺激”:我们可以随意展开科学畅想而不用去设计实验验证。稍作总结的话,在这将近2年时间里,我的工作主要有几个方面:

- 以“科学底限”原则检查“科学常识”。尽量保证电影本身不因“大幅度违背公众科学常识”而导致“世界失真”;但为了兼顾故事性,即使再严谨的剧组,也一定会考虑一些科学和艺术上的平衡和取舍,比如各种时间上的错觉,比如阵列爆炸等。

科幻本身不会完全遵守科学事实,但电影至少需要保证,在公众观影的3个小时内,世界本身存在被论证的坚固感,观众不会因为某句台词,某个片段或者某个道具对世界感到“出戏”,反例:动画《三体》中的科幻手铐。“科学底限”的重要程度优先级应该和叙事重心一致,即台词大于情节,情节大于画面,画面大于道具(即获得观众注意力越多的科学相关内容越重要)。

- 科学常识之外,创造并丰富世界观。电影是艺术创造,科幻电影需要创造一个可信、自洽、栩栩如生且让人沉迷的未来世界作为剧情基础。我们经常接到剧组各部门很多“科学事实”以外的咨询,比如月球上的通信方式会是什么样的?如果月球消失了,社会会有什么反馈?

对于此类问题,我统称为“世界观”问题,并在工作中尽量遵循“What if - How to”框架,即从现实科学知识出发,推测核心幻想(比如行星发动机可行)成立时某件事的可能运作方式,让世界细节经得起推敲,因为《流浪地球2》的时间线几乎和现实时间线重合,这部分要更加小心谨慎;

- 从科学角度合理化剧情,电影需要面向公众,剧情和故事直接承担着票房压力,科学顾问最重要的作用之一就是从科学角度,提出增强电影情节合理性和科幻性的建议(科学地和剧组一起开脑洞)。在大型电影项目里,科学团队、编剧团队和制作部分有时候会因此陷入对一个内容呈现漫长的拉锯战。

从某种意义上,科学家对一个影片叙事、表现和事件可信度(影片“电影逻辑”)的贡献甚至比“科学底限”原则还要重要。因为制片人、编剧和导演往往会对电影市场、剧情起伏、情绪引导有深入的了解,但是对科技前沿不了解,对据此可以开展的科技想象力也不擅长。

- 提供科学相关的置景/美术建议,涉及电影视觉,科研人员的工作状态,某个物品比如脑机接口的外观等等一系列建议。

在这篇文章里,我将从科学顾问的视角向大家分享对《流浪地球2》中

- 世界背景推理和核心科幻概念的思考和考据,以及

- 对我参与的人工智能部分的部分细节解读,剩下的留给各位观众自己发现。当然,受限于个人水平和剧情原因,我们的工作和思考一定存在不足,希望大家见谅。

这篇文章会比较长,希望大家喜欢《流浪地球2》中的世界!

更多原文内容请见知乎

来源:知乎 www.zhihu.com

作者:甜草莓